试想一下,在零下50摄氏度的极端环境下,无论是驰骋的新能源汽车,还是翱翔于高空的低空飞行器,都能依旧稳定运行,人们不再为电池无法支撑焦虑。

这一梦想或将实现。

宁波东方理工大学讲席教授、中国工程院外籍院士孙学良团队与合作者,开发了一种新型超离子导体,为实现高性能全固态电池,特别是在极端环境下具有优异循环稳定性和倍率性能,提供了新的技术路径。北京时间10月10日,相关研究成果登上Science。

宁波东方理工大学孙学良院士团队,联合美国马里兰大学莫一非教授团队,以“阴离子亚晶格设计实现晶态卤氧化物超高离子电导率(Anion sublattice design enables superionic conductivity in crystalline oxyhalides)”为题,北京时间10月10日,相关研究成果发表在Science。研究人员开发了一种新型超离子导体:Li3Ta3O4Cl10,刷新了卤化物基固态电解质的室温离子电导率,达到了13.7毫西门子每厘米(mS/cm),并实现了零下50度环境下超稳定的全固态电池。

研究人员提出了基于 “四面体到四面体(Tet-to-Tet)” 四面体结构单元的快离子渗流网络理论,并通过混合阴离子结构调控成功构建出所需的螺旋链状 Ta–Cl/O 骨架结构,最终实现了创纪录的超高离子电导。本项研究团队历经多年努力,早前相继有其他氯氧化物固态电解质(如 LiMOCl₄,M = Nb,Ta)被报道,但这些材料的晶体结构仍未完全解析,且已报道的多数卤氧化物材料普遍含有大量非晶成分,这进一步增加了理解高离子电导率起源的难度。本工作通过“理论设计–精准合成–先进表征”的三级联动,破解了围绕卤氧化物电解质的晶体结构及离子传输机的谜团,并拓宽了其在极端环境下的优异性能,为高性能全固态电池的实际应用开辟了新的发展路径。

作为全固态电池的核心材料之一,固态电解质材料是目前研究的一大热点。离子电导率是固态电解质的关键性能,其次是固态电解质与正/负极材料之间的界面相容性。目前固态电解质研究领域存在以下两大挑战:

1. 低能垒锂传输路径普遍只存在于硫化物的局限性

固体中的锂离子传输由阴离子框架和锂配位环境决定。硫化物(例如 LGPS、Li7P3S11)中极高的离子电导率(>10 mS/cm)源于具有面共用"Tet-Tet"锂离子迁移路径的体心立方(bcc)型阴离子亚晶格。然而在其他固态电解质(SSE)的阴离子框架中,理想的"Tet-Tet"路径却很少被报道。

2. 单一阴离子框架固态电解质应用的瓶颈

无机固态电解质的种类主要分为:硫化物、氧化物和卤化物。硫化物基无机固态电解质在室温下的离子电导率可达 10 mS/cm级别,可媲美传统的液态电解液。然而,硫化物固态电解质空气稳定性和电极材料兼容性差。氧化物与硫化物相比展现出更好的(电)化学稳定性,但其室温离子电导率不足。卤化物具有良好的离子电导率以及与层状氧化物正极活性材料的良好兼容性,但是其在空气中易潮解并且对金属锂不兼容。

孙学良院士团队一直深耕卤化物材料在全固态电池中的应用,发展了一系列具有高离子导、高稳定性的卤化物固态电解质材料(Nat. Mater. 2025; Angew. Chem. Int. Ed. 2025;Adv. Mater. 2024; Nat. Commun. 2023; J. Am. Chem. Soc.,2023);在理解离子传输机制方面建立了具有一定普适意义的卤化物结构与离子传输的构效关系(Nat. Commun. 2024; Nat. Commun., 2023);也探索了诸多适配卤化物电解质的新型低成本正极材料(Nature 2025; Nat. Chem. 2025)。

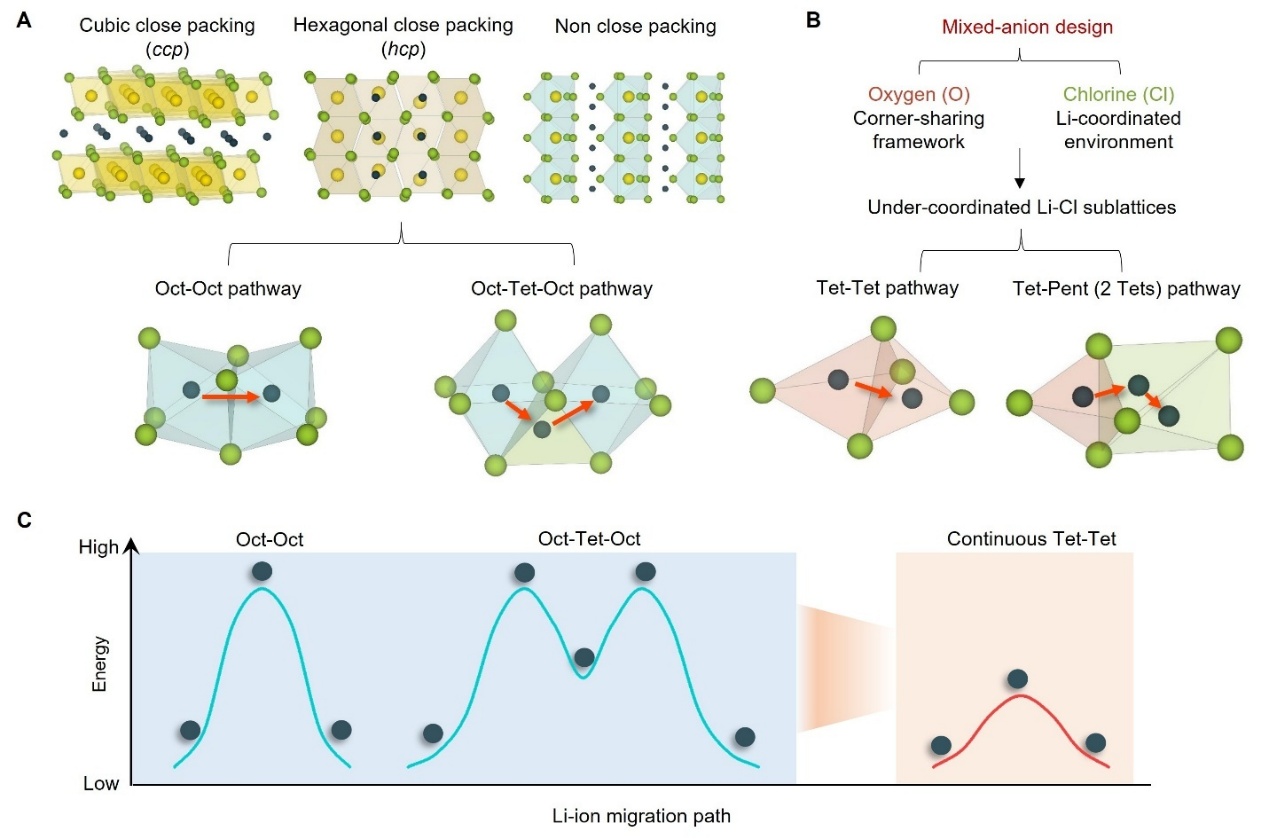

图1、阴离子框架设计诱导低能垒传输路径

基于长期在卤化物固态电解质的研究基础,孙学良院士团队及其合作者设想了一种混合阴离子策略(例如,氧和氯),旨在设计一个氧角共享的氧氯化物阴离子框架结构,以诱导形成连续的“Tet-Tet”低能垒锂离子迁移通道(图1)。另外,鉴于不同阴离子化学在离子电导率和(电)化学稳定性方面的独特优势,这种方法有可能在保持高离子电导率的同时,替代液态电解质并增强(电)化学稳定性,与之一同发展的混合阴离子化学也将会成为一种有前景而亟需探索的领域。

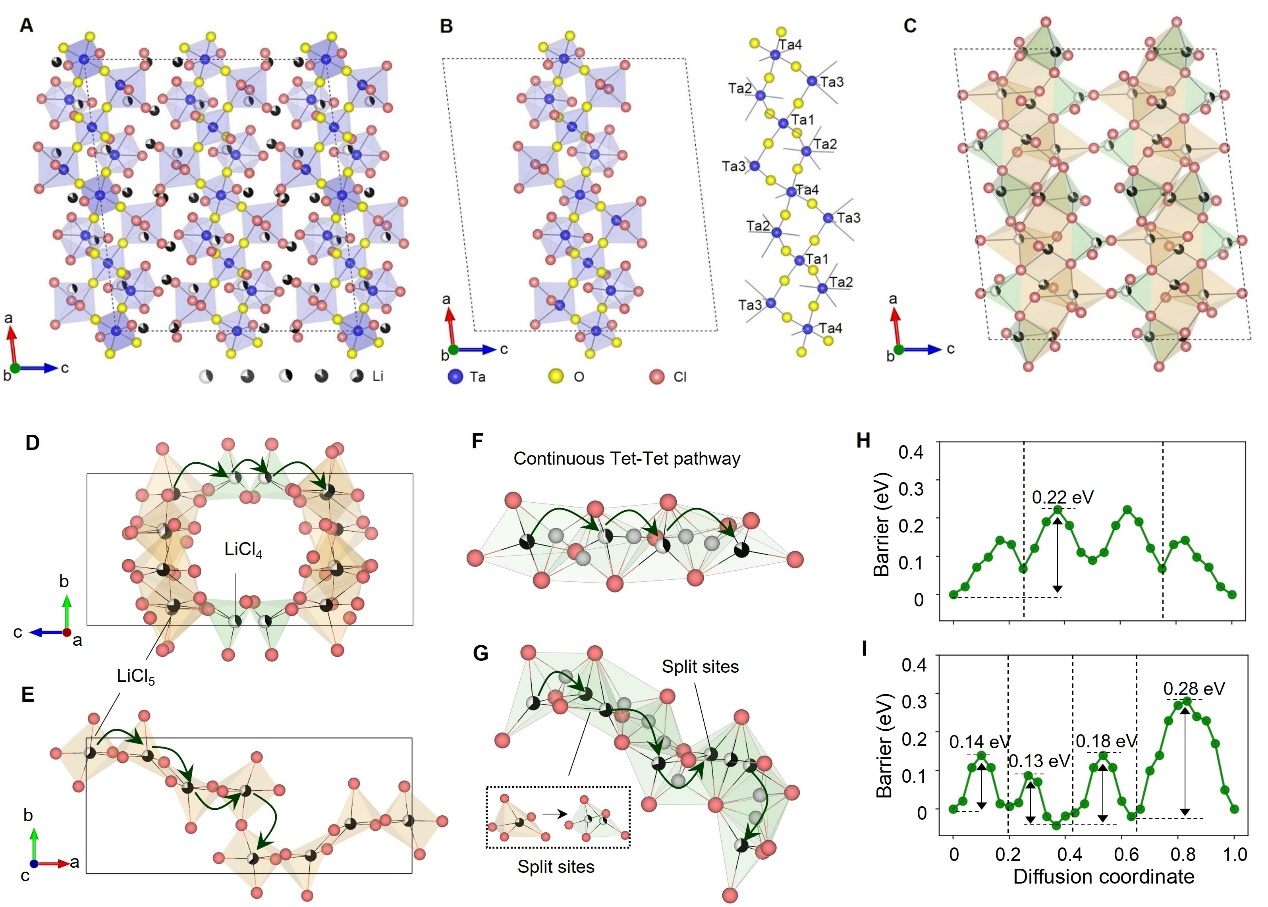

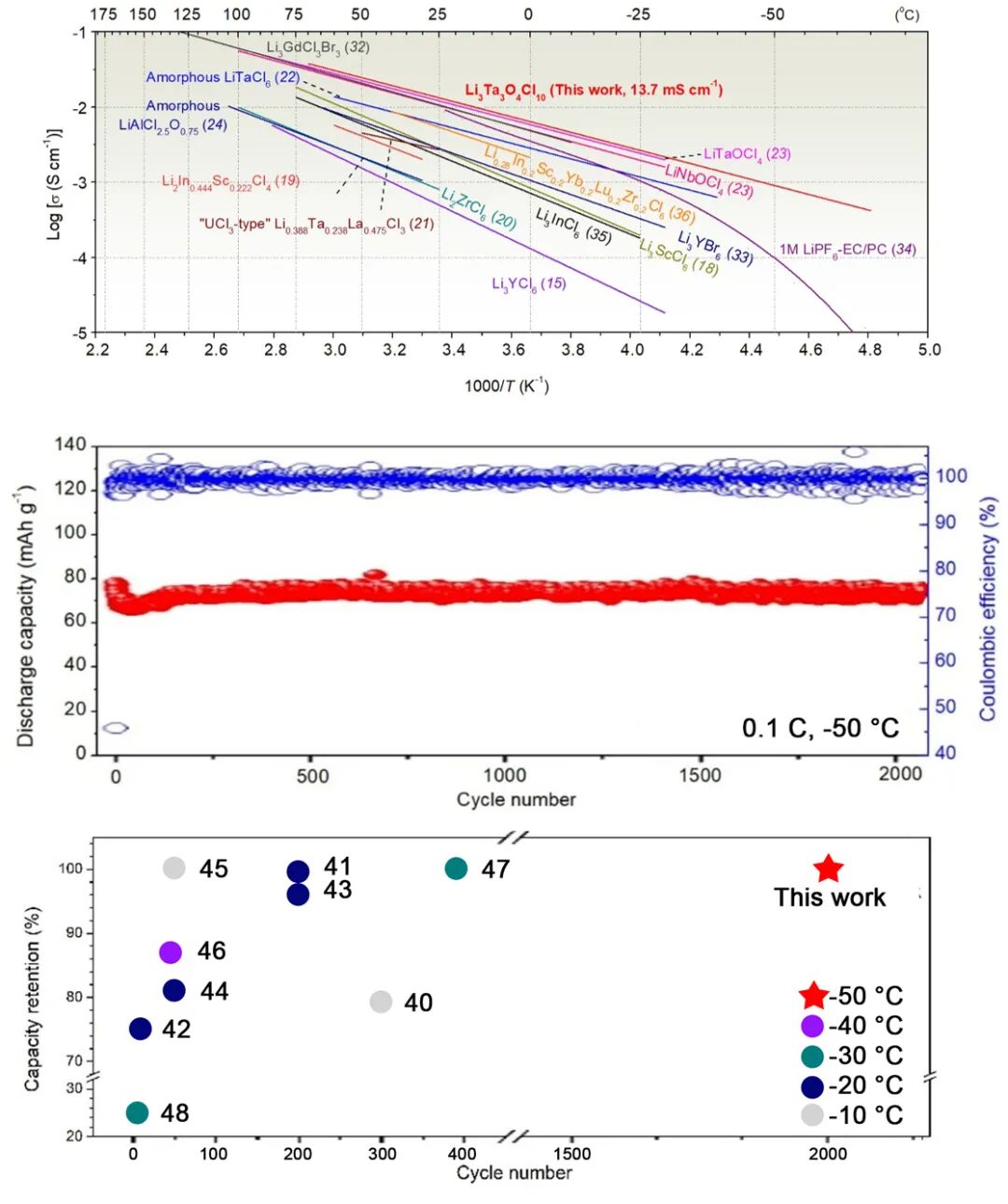

研究发现,通过共熔法制备的Li3Ta3O4Cl10电解质具有高度结晶性,其中具有螺旋特征的Ta-O/Cl长链结构诱导形成低配位、畸变的Li-Cl亚晶格,这对于产生连续的三维的”Tet-Tet”传输路径起到至关重要的作用(图2)。室温离子电导率到达目前卤化物基电解质中的最高值:13.7 mS/cm,活化能仅为0.228 eV。此外,研究表明,该电解质材料相较于传统的硫化物(Li6PS5Cl)和卤化物材料(Li3YCl6)具有显著提高的空气稳定性。该材料结构还具有高晶格容忍度的特点,适用于各类阴阳离子掺杂,用以实现低成本应用和金属锂兼容性。最终,得益于该电解质超高的离子电导率以及与高镍正极材料的优异界面兼容性,所构建的全固态电池在室温条件下实现了高倍率(3C)充放电超过4000圈的稳定循环表现;更为突出的是,在极端低温(-50 ℃)环境下,电池在0.1C电流密度下仍可稳定循环超过2000圈,展现出卓越的低温循环稳定性和可靠性。

图2、Li3Ta3O4Cl10电解质的晶体结构和传输机理

这项工作证实了阴离子框架设计赋予了卤氧化物独特的晶体结构和超高离子电导率,为理解和应用混合阴离子固态电解质提供了新思路。孙学良院士团队认为,这种新型卤氧化物电解质的出现,打破了只有硫化物拥有连续低配位传导的理论壁垒,这不仅为快离子导体的发展添砖加瓦,由此也引申出对晶态混合阴离子电解质探索的新方向。这为实现高性能全固态电池,特别是在极端环境下具有优异循环稳定性和倍率性能,提供了新的技术路径,有望加速全固态电池从实验室走向实际应用。研究团队未来将继续在这一研究方向上开疆拓土,包括优化材料的合成工艺以适应大规模生产,并进一步探索其在全固态锂金属电池中的应用。

图3、Li3Ta3O4Cl10电解质的离子电导率及其低温电池应用

加拿大西安大略大学博士后赵斐鹏(现任苏州大学功能纳米与软物质研究院(FUNSOM)特聘教授、博士生导师)、加拿大西安大略大学博士后张淑敏(现任苏州大学物理科学与技术学院教授)、宁波东方理工大学汪硕助理教授和加拿大同步辐射光源Joel W. Reid博士为该论文的共同第一作者。宁波东方理工大学孙学良讲席教授和美国马里兰大学莫一非教授为论文的共同通讯作者,宁波东方理工李维汉助理教授及夏威助理教授为共同作者,该工作得到美国橡树岭国家实验室中子衍射中心刘珏博士的支持。

文章链接: