宁波东方理工大学讲席教授蔡宗苇团队发现,帕金森病患者脑脊液中鞘氨醇-1-磷酸水平显著升高,这一变化与“上游开关” 鞘氨醇激酶1的调控密切相关。进一步研究提示鞘氨醇-1-磷酸在炎症放大和病理性α-突触核蛋白聚集中发挥关键作用,这为探索帕金森病新型干预策略提供了新的依据。相关研究成果日前发表在《创新·生命》(The Innovation Life)。

帕金森病是一种主要发生在老年人群的慢性、进行性神经系统退行性疾病,目前仍缺乏有效的病程阻断治疗。病理性α-突触核蛋白是帕金森病的关键核心致病蛋白,其在神经元内的持续沉积可诱发长期神经炎症,并推动神经损伤的发生。

帕金森病不只与神经递质关联,也涉及复杂的脂质代谢失衡。近年来,遗传与组学研究提示“鞘脂代谢”与帕金森病密切相关,但关键分子如何参与病程尚未清晰。为什么是鞘氨醇-1-磷酸?从临床患者到动物模型,蔡宗苇团队追踪了这条被忽视的脂质线索,串联起神经炎症放大与α-突触核蛋白聚集的隐秘通路。

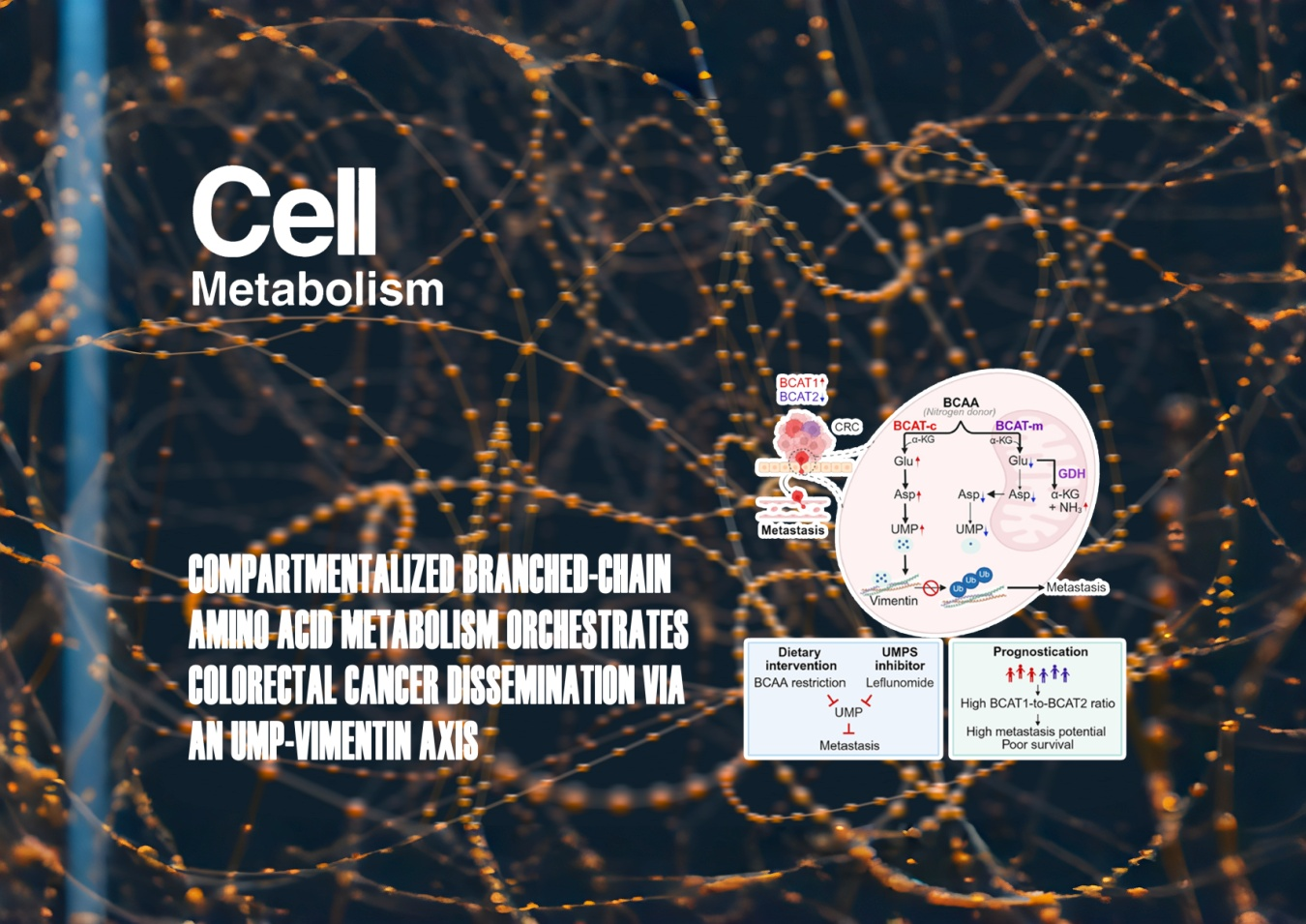

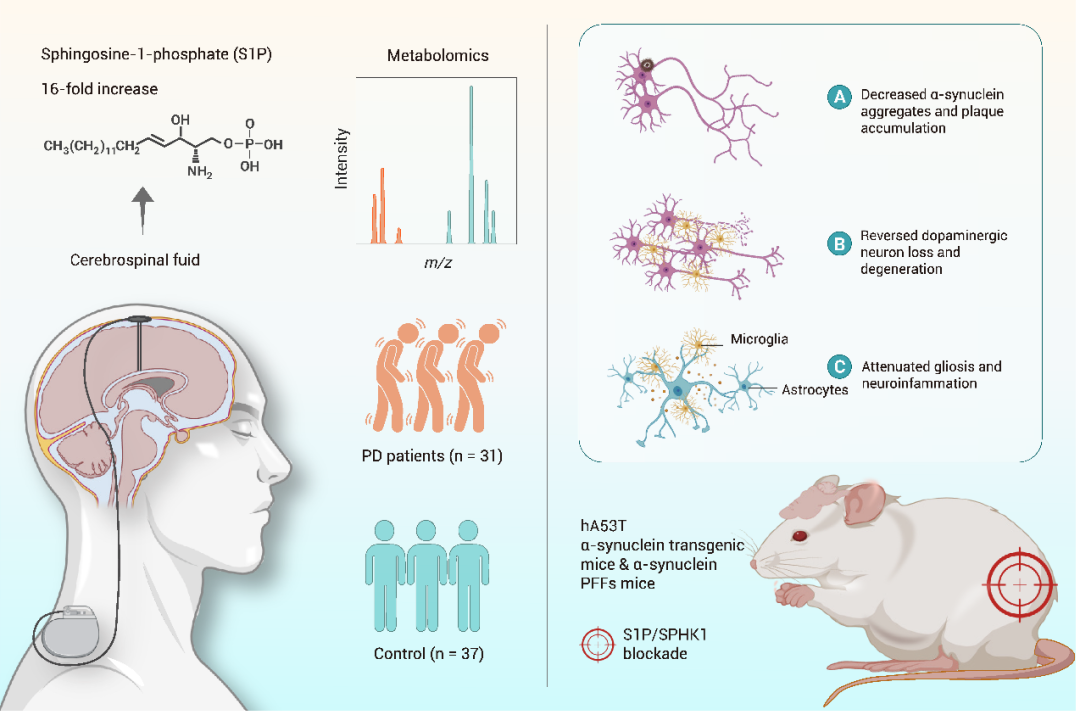

鞘氨醇-1-磷酸在帕金森病中串联神经炎症与病理性α-突触核蛋白聚集|课题组供图

既往多见帕金森病患者血浆鞘氨醇-1-磷酸偏低,而蔡宗苇团队首次在脑脊液中发现其异常升高近16倍,且鞘氨醇-1-磷酸水平与帕金森患者的运动与行为学缺陷严重程度呈显著正相关。在散发型和转基因型帕金森病小鼠模型中通过遗传或药理手段抑制鞘氨醇-1-磷酸上游酶的活性,可在整体动物水平同步缓解神经炎症与α-突触核蛋白病理性沉积,从而改善多项帕金森病样表型(见图)。

据《中国帕金森病报告2025》,目前我国帕金森病的现存患病人数已超过500万,约占全球患病总人数的43%。展望未来,进一步评估鞘氨醇-1-磷酸相关指标作为潜在诊断标志物,或将有助于早期识别帕金森高风险人群。同时,应解析不同病程阶段的鞘氨醇-1-磷酸相关通路动态变化,并探索与其他机制导向干预的联合策略,以期推动鞘氨醇-1-磷酸抑制剂的临床转化。

美国加州大学戴维斯分校博士后方佳成和王笑笑为该论文的共同第一作者,宁波东方理工大学讲席教授蔡宗苇为论文的通讯作者。

论文链接:https://doi.org/10.59717/j.xinn-life.2025.100164

课题组介绍课题组专注于质谱分析的基础及应用研究,聚焦环境污染物相关的疾病和人体健康。课题组负责人蔡宗苇为宁波东方理工大学讲席教授,理学部主任。2021年他被选为英国皇家化学会会士,2025年中国化学会会士,2023年当选为欧洲科学院外籍院士。

联系方式:zwcai@eitech.edu.cn