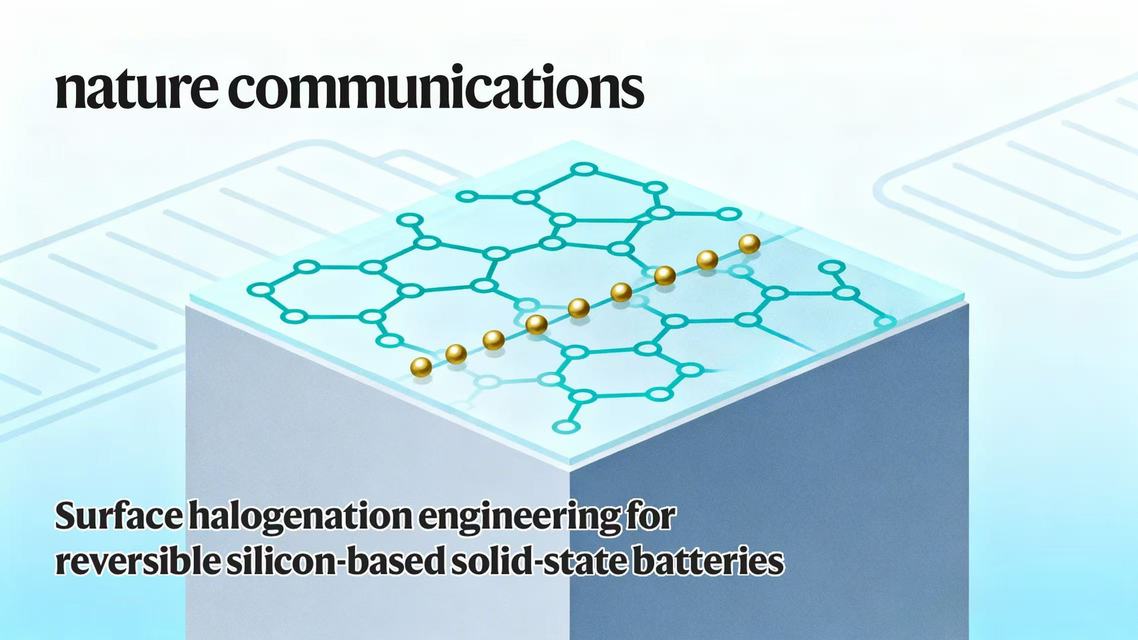

在液态电解液里

盐会被溶剂“溶解”,离子自由穿梭

而在固态里,一切看似静止,不该“溶解”

可这项研究偏偏让固体也“学”会了“溶解”

宁波东方理工大学研究团队

发现了一类神奇的卤化物范德华晶体

它们像“固态溶剂”一样

在固体内部把金属盐拆解成

能自由移动的离子

这就是“固相解离”

宁波东方理工大学讲席教授、中国工程院外籍院士孙学良,宁波东方理工大学副教授李晓娜团队与合作者,提出并验证了一种全新的固态电解质设计理念——“固相解离”(Solid dissociation),该策略利用卤化物范德华晶体作为“固态溶剂”,通过强配位作用溶解多种金属盐,直接生成高离子电导率的无定形、均相固态材料,构筑出具有高离子导率、宽成分可调性的无定形固态电解质体系,为不同工况下的全固态电池提供了高性能、可定制的解决方案,有望加速其商业化进程。

北京时间10月20日,相关研究成果发表在《自然—能源》(Nature Energy)。宁波东方理工大学为第一完成单位。

在传统的有机电解液体系锂、钠离子电池中,大多数固态电解质是晶态离子导体,其离子传输性能高度依赖于晶格结构,无法像液态体系那样自由进行成分设计。如何突破晶格依赖、拓宽材料成分设计自由度,成为全固态电解质研究的重要挑战。

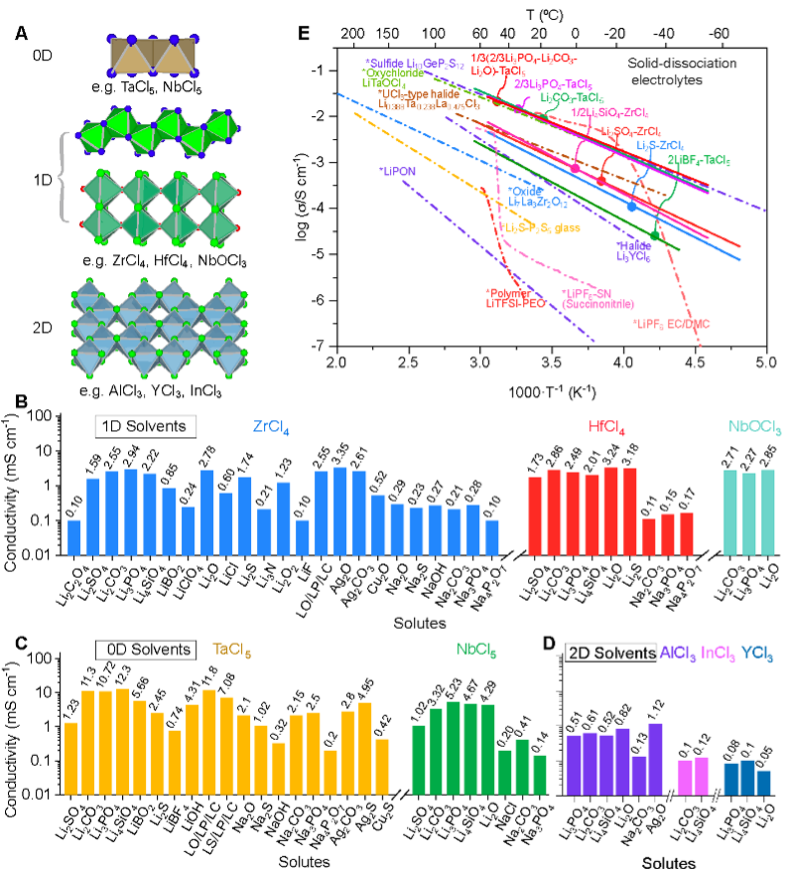

基于孙学良、李晓娜团队在卤化物离子超导体领域的长期研究,团队提出了“固相解离”这一全新的固态电解质构筑理念。该策略利用卤化物范德华晶体(MClx,M包括Ta、Nb、Zr、Hf、Al、Y、In等)作为“固态溶剂”,通过强配位作用溶解多种金属盐,直接生成高离子电导率的无定形、均相固态材料。

“固相解离”电解质体系|课题组供图

这一方法已成功制备出70余种可传导不同金属离子(如Li+、Na+、Ag+)的全新固态电解质,其中40余种在室温下的离子电导率达到10−3–10−2 S/cm,显著拓展了固态电解质的成分设计空间,也为探索离子传输机制提供了新平台。

研究表明,卤化物范德华晶体由低维[MCl6]n八面体单元通过范德华力堆砌而成,其Lewis酸性的金属阳离子与盐类阴离子(如SO42−)之间存在强相互作用,从而触发类液相“溶解—解离”过程;低维单元在机械化学作用下易发生迁移重排的特性则为固相合成过程的离子扩散提供了便利。

依托这一机制,研究团队在不牺牲离子传输性能的前提下,引入氮、氟等功能元素,实现了面向多种应用工况的材料定制。例如,开发出适用于15C倍率充放电及−50 °C低温运行的电解质;高氟含量材料可稳定匹配4.8 V高电压正极;引入磷酸根、硫酸根等阴离子,显著提升空气稳定性及干房工艺兼容性。同时,Zr、Al、Nb基材料在成本上优于常规固态电解质,更接近规模化应用需求。

该成果不仅为全固态电解质带来前所未有的成分可调性,还建立了丰富的候选材料库,为高性能全固态电池的发展奠定了坚实基础。研究团队表示,未来将进一步拓展可溶解盐类的范围,尤其是具有更大体积阴离子的锂盐(如LiFSI、LiTFSI),并深入探索局域结构间的中程连接性与电化学性能之间的关系。此外,这一“固相解离”策略还可推广至无定形正极材料甚至化学传感器等领域。

香港理工大学-宁波东方理工大学联合培养博士生岳峻逸、宁波数字孪生(东方理工)研究院副研究员张思蒙为本文的共同第一作者。孙学良、李晓娜,及有研(广东)新材料技术研究院固态电池研发中心主任梁剑文为本文共同通讯作者。该研究工作得到加拿大光源和上海光源的同步辐射X射线机机时支持,并获得有研广东院、中国科学院物理研究所、香港理工大学合作者在材料合成、表征方面的支持。

论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41560-025-01853-2

课题组长期专注于新材料开发与电化学能源系统研究,现阶段重点聚焦固态电池、锂离子电池和燃料电池。课题组负责人孙学良,中国工程院外籍院士、加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士,现任宁波东方理工大学讲席教授、物质与能源研究院院长、Electrochemical Energy Review创刊主编。

联系方式:

xsun@eitech.edu.cn

课题组主要研究方向为固态电解质合成与全固态锂电池。课题组负责人李晓娜,宁波东方理工大学工学部副教授、研究员、博士生导师,国家海外高层次青年人才。

联系方式:

xli@eitech.edu.cn