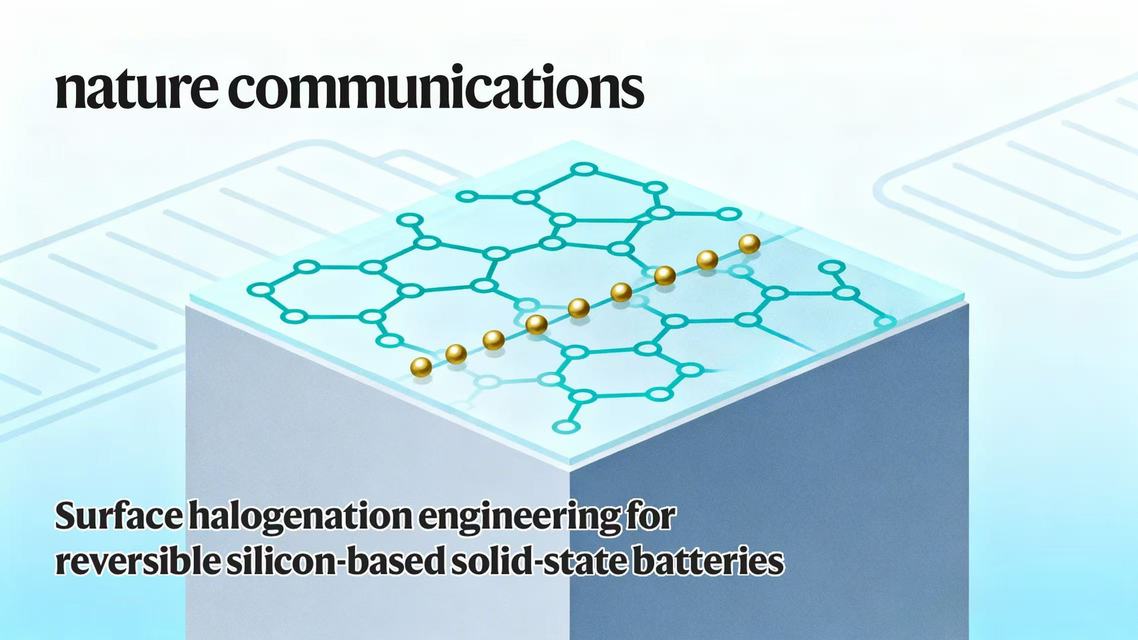

宁波东方理工大学助理教授陈云天团队与合作者发现,亚洲与欧洲超过半数的已建及规划海上风电场正面临极端风况的危险,其中与风机载荷相关的极端风速在全球68%的沿海区域呈现显著上升趋势。北京时间11月5日,相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications),并被选为亮点文章。

2024年台风“摩羯”袭击海南文昌,在强力台风之下,当地一风电项目发生多台风机倒塌事故,经济损失高达数亿元。科学评估现有及规划中的风电场能否应对极端风速,至关重要。

海上风电是全球实现可再生能源转型的重要组成部分。然而,海上风电场相较于陆上风电场,更多面临强风、巨浪等多重危险。特别是在全球气候变暖的环境下,热带气旋强度增强,高纬度地区温带气旋活动加剧,海上风机的安全运行将面临更大的隐患。

台风“摩羯”过境后,海南文昌某风电场现场记录。|田维刚供图

国际电工委员会依据“五十年重现期风速”(即五十年一遇的极端风速)对风机进行等级划分,各等级风机需具备承受其运营位置风速的能力。根据标准, I类、II类和III类风机的最大设计极限风速分别为,50米/秒、42.5米/秒和37.5米/秒。

研究团队基于1940年–2023年逐小时风速数据,系统分析了全球海域的时空变化,并结合风电场位置评估其面临的极端风速风险。他们发现,五十年重现期风速在全球36.70%的海域已超过III类风机设计标准,在68%的海域呈现显著上升趋势。在离岸100公里范围内的沿海区域,16.49%的区域超过III类标准,11.25%和0.62%的区域分别超过II类和I类标准。

结合已建与规划风电场的区位分析,研究团队发现,欧亚地区超过40%的风电场址位于超过III类设计标准的区域,其中超过半数场址的极端风速仍在持续上升。该趋势与气候变暖背景下气旋强度变化密切相关。

陈云天及合作者建议,在风机设计标准中引入动态风险评估机制,推动适用于不同气候区域的本地化设计规范,以增强在极端天气中风机的结构完整性与运行可靠性。

根据研究结果,未来在风电场选址和风机等级选择中,必须充分考虑区域极端风速的长期变化趋势,尤其是在热带气旋频发海域和高纬度风暴加剧区域。该研究为全球海上风电产业的可持续发展,提供了重要科学依据。

宁波东方理工大学和香港理工大学联合培养博士生赵雅楠为第一作者,宁波东方理工大学助理教授陈云天与南方科技大学教授曾振中为论文通讯作者。合作者包括世界银行博士陶以恒和香港理工大学教授严晋跃。

论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-65105-3

课题组介绍

陈云天

课题组致力于建立知识与数据双向耦合的科学机器学习(Scientific Machine Learning)模型,并将其应用于流体力学和清洁能源领域。课题组负责人陈云天,宁波东方理工大学助理教授、博导。

联系方式:ychen@eitech.edu.cn