-

科研进展|“固态溶剂化结构”助力全固态电池技术! 孙学良院士团队最新研究成果登Nature Chemistry

最新新闻 | 2025-08-11全固态电池被誉为下一代储能技术的“皇冠”。在全固态电池技术向实用化迈进的关键阶段,有机正极材料因其绿色可持续性和分子结构可设计性受到广泛关注。然而,其低电压与易溶解等瓶颈限制了其实际应用。我校讲席教授孙学良院士与合作者提出以“固态溶剂化结构调控”为核心的新型正极设计策略,该研究成果登上《Nature Chemistry》。

8月4日,宁波东方理工大学孙学良院士团队,以“固态溶剂化结构设计助力全固态有机电池(Solid solvation structure design improves all-solid-state organic batteries)”为题,发表在《Nature Chemistry》。该成果报道了以n型有机小分子正极材料为“溶剂”,引入双离子构建异核固态溶剂化结构,激活配体-金属-配体-电荷转移通道,实现3.6V的高工作电压、超7500圈的长循环寿命与优异的倍率性能。这项工作提出“固态溶剂化结构”概念,建立起分子-电子结构-电化学性能的协同调控理论,为全固态电池提供了可持续、高性能、低成本的新思路。

全固态电池被誉为下一代储能技术的“皇冠”,其在能量密度、安全性和循环寿命方面展现出远超现有液态锂离子电池的潜力。尽管如此,要真正实现这一愿景,全固态电池的正极体系仍面临巨大挑战。尤其是在寻求绿色、可持续的材料体系背景下,有机正极因其分子结构可调、资源友好和易回收等优势,成为当前研究热点。然而,有机材料也面临两大核心瓶颈:

工作电压偏低:主流n型有机正极材料的工作电压普遍低于3 V,难以满足高能量密度的要求。

容量衰减:小分子有机材料极易在液态电解质中发生溶解,导致电极结构崩解、容量快速衰退。尽管已有研究尝试通过分子改性、聚合策略或构建有机盐等方式缓解上述问题,但仍难以在提升电压的同时兼顾循环寿命和结构稳定性。因此,如何实现高电压、长寿命且稳定工作的有机正极,依然是制约其在全固态电池中应用的关键难题。

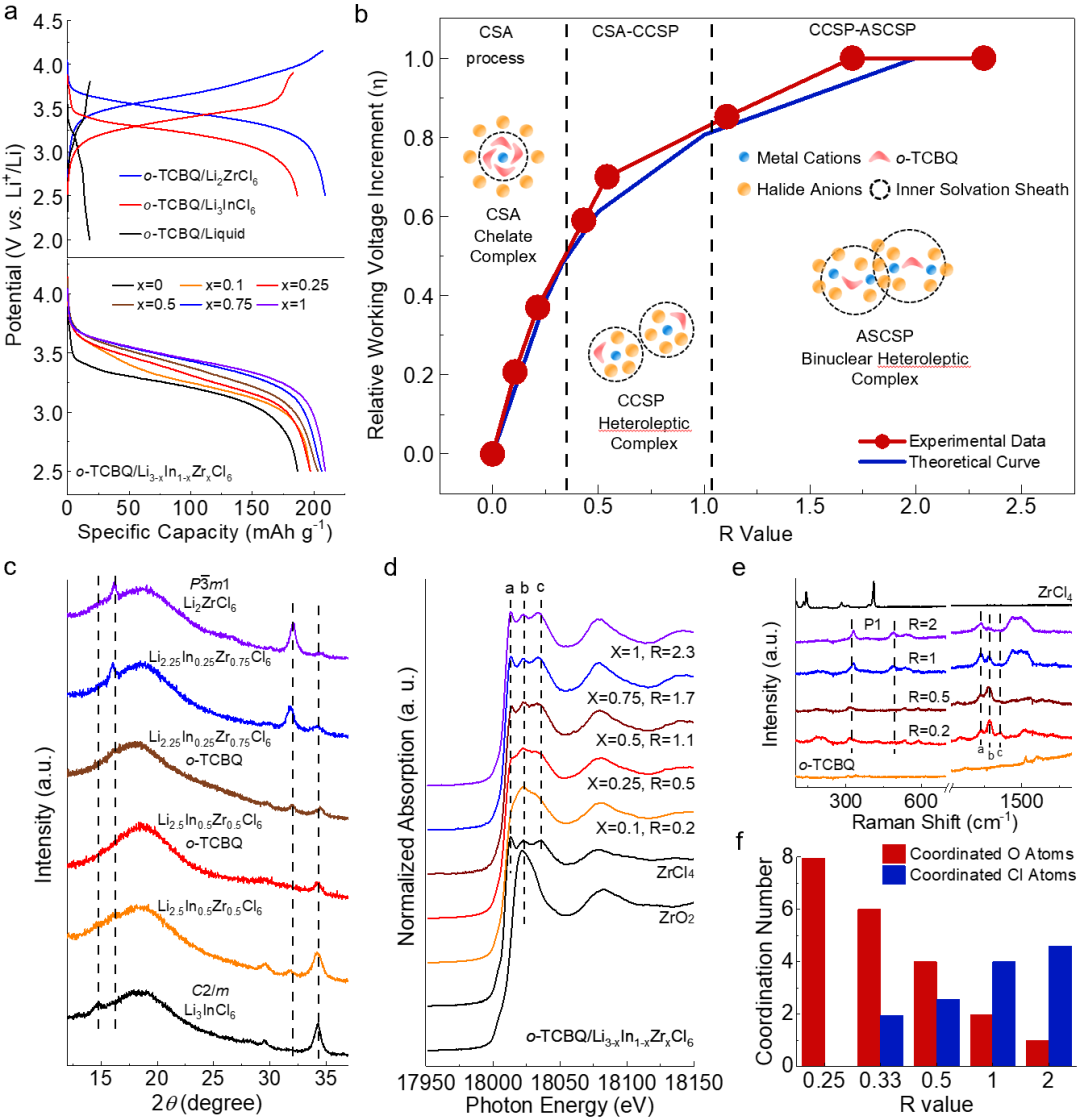

图1 | 工作电压与固态溶剂化结构演变的关系。

近年来,孙学良院士团队深耕卤化物固态电解质材料在全固态电池中的应用,发展了一系列具有高离子导、高稳定性的卤化物固态电解质材料(Nature, 2025;Nat. Mater.,2025; Angew. Chem. Int. Ed.,2025;Adv. Mater., 2024; Nat. Commun.,2023; J. Am. Chem. Soc.,2023);在理解离子传输机制的基础上,建立了具有一定普适性的卤化物结构与离子传输的构效关系(Nat. Commun.,2023;Nat. Commun.,2024)。

基于长期在卤化物固态电解质的研究基础,孙学良院士团队提出了一种创新性的“固态溶剂化结构调控”策略。研究中,团队创新性地将有机小分子o-TCBQ作为“固态溶剂”,与卤化物固态电解质中的金属离子形成配位结构,通过调控“有机-无机”间的相互作用,构建出可调控的溶剂化结构,实现对有机分子电子结构与氧化还原行为的深度调控(图1)。

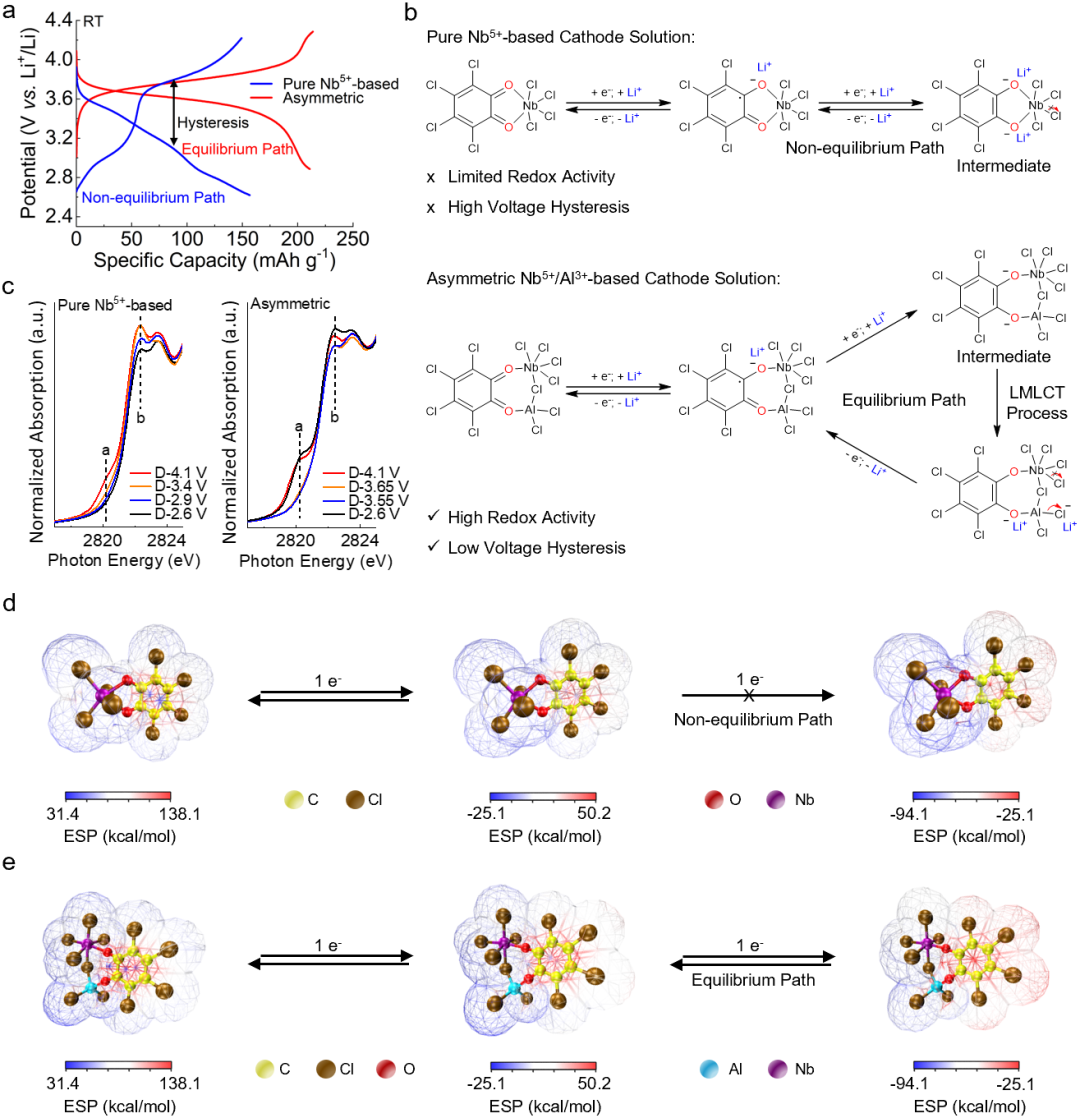

图2 | Nb5+和Al3+异核异配ASCSP结构的电化学反应机理。

研究中发现,随着Zr4+等离子逐步进入有机相,与o-TCBQ中的C=O基团形成多中心配位,不仅诱导电子向无机Cl配体偏移,还显著提升了分子电压和氧化还原活性。进一步引入Nb5+和Al3+构建异核异配ASCSP结构,激活配体-金属-配体(LMLCT)电荷转移机制,突破传统有机电极还原中断与电压滞后的瓶颈,在全固态体系中实现高达3.6V的工作电压、显著缩小的电压滞后(700→180mV)与增强的两电子反应可逆性(图2)。得益于优化的溶剂化结构与新型电子转移机制,该固态阴极溶液体系不仅具备高电压与快动力学,还表现出在低堆叠压力下卓越的长循环与倍率性能。更重要的是,基于o-TCBQ低杨氏模量和其与卤化物电解质间的静电作用,材料可在充放电过程中自适应嵌入电解质晶界,实现裂纹修复与电接触增强,表现出“自愈合”界面特性。

这项工作证实了“固态溶剂化结构设计”是实现高电压、长寿命n型有机正极材料在全固态电池中应用的一条极具前景的技术路径。孙学良研究团队认为,该策略不仅突破了有机电极“低压—短寿—弱界面”的核心瓶颈,更重要的是,它以分子层面的结构调控实现了电子结构与界面行为的系统优化,为有机电极材料的大规模应用奠定了理论与技术基础。该工作为构建优异循环稳定性与可持续性的全固态电池体系提供了全新解决思路,有望广泛应用于未来电动汽车、可穿戴设备和大规模储能等领域。研究团队未来将进一步探索多类型有机分子与异核金属组合的协同机制,并推动材料体系的可扩展制备与工业适配,为新一代绿色固态电池技术的发展提供持续动力。

加拿大西安大略大学博士生胡杨、浙江大学苏瀚博士、加拿大西安大略大学博士后傅佳敏为该论文的共同第一作者。宁波东方理工大学王长虹助理教授和孙学良讲席教授为论文的共同通讯作者。工作得到上海同步辐射光源张念博士、加拿大同步辐射光源Ning Chen, Mohsen Shakouri在表征方面的支持。

论文链接: